Petit rappel historique :

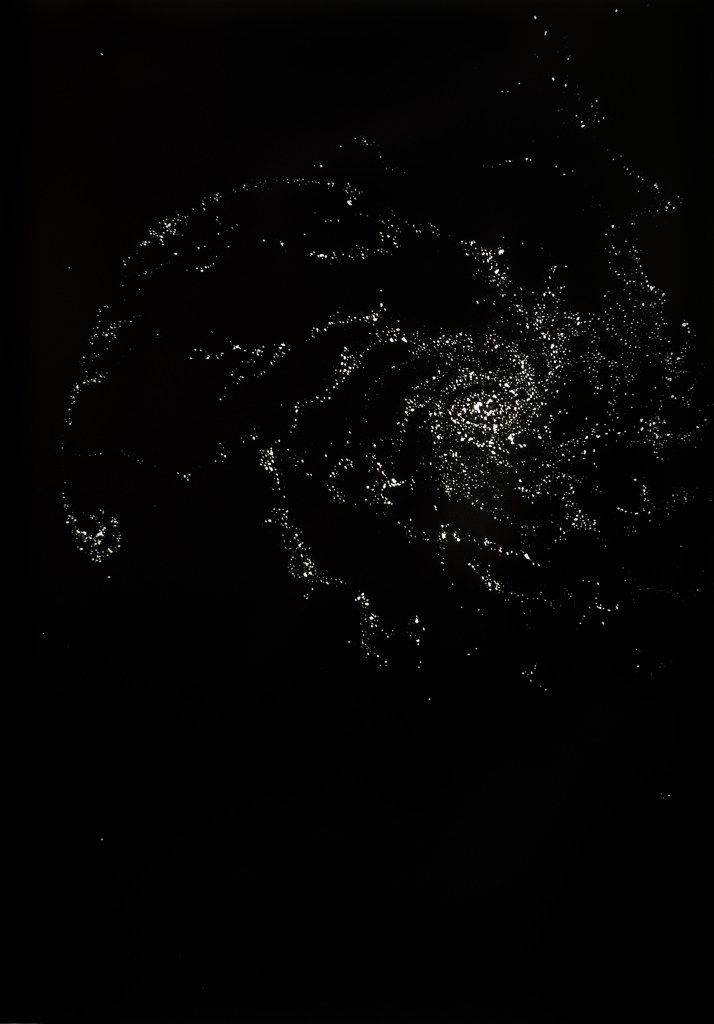

L’art de la mémoire (Cf : ouvrage de Frances Amalia Yates) est né dans l’esprit des érudits grecs (l’inventeur semble être Simonide de Céos). L’idée consiste à pouvoir retenir une somme importante de connaissances, un discours par exemple, en utilisant la mémoire artificielle et au moyen d’un lieu (locus) associé à une « image frappante », c’est-à-dire inhabituelle, grotesque, belle ou hideuse, comique ou grossière. C’est ainsi qu’il n’était pas rare au cinquième siècle avant JC de voir un être humain en pleine méditation et en déambulation dans des édifices, dans des temples, la tête en l’air, la mémoire peuplée de visions horribles afin de retenir un discours.

L’art de la mémoire est un art invisible. C’est un art composé d’images cachées. C’est un art subversif pendant l’Antiquité. Il devient idéologique au Moyen-âge : il est à l’origine de la création d’un nouveau système d’images pour fixer dans la mémoire le souvenir du Paradis et de l’Enfer ainsi que les Vices et et les Vertus (Cf : La Divine Comédie de Dante). Il est occulte et alchimique pendant la Renaissance. L’art de la mémoire mène à la recherche d’un langage universel au dix-huitième siècle, ancêtre de la logique binaire de nos sociétés systémiques et algorithmiques contemporaines. C’est un art de la métamorphose.

J’ai aussi repris à mon compte la locution latine : « Errare humanum est, perseverare diabolicum », soit : « se tromper est humain, persévérer est diabolique ».

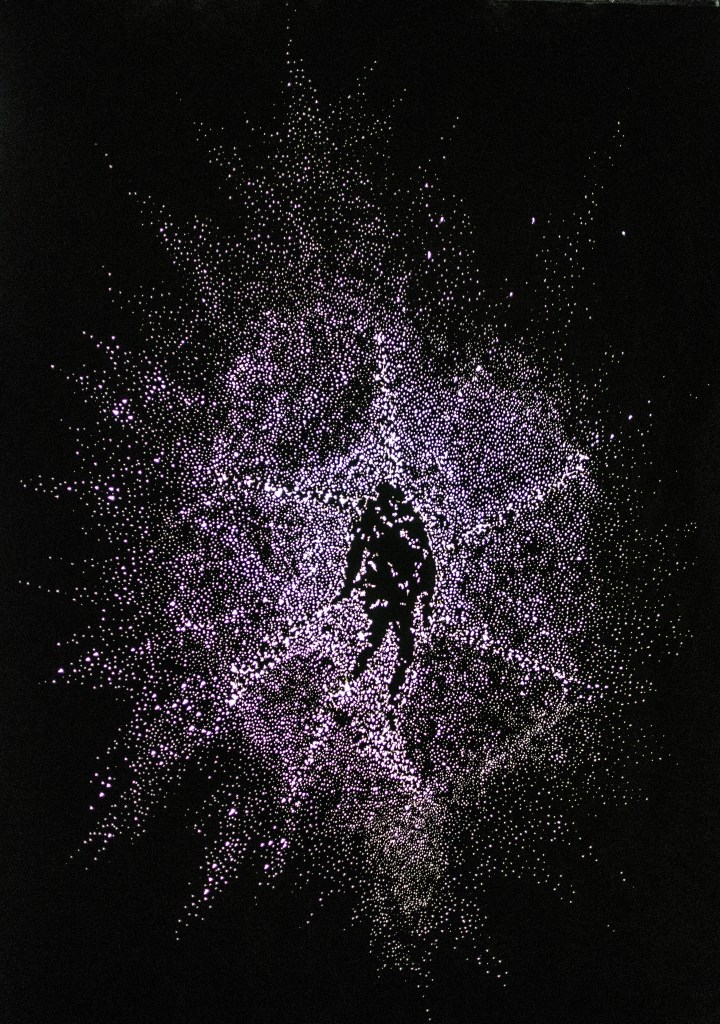

En 2017, mes recherches m’ont amenée à travailler à partir d’un important rouleau de papier recyclé, dans lequel j’ai découpé des feuilles suivant le même format (50 cm x 70 cm) : l’idée de départ, vite abandonnée, consistait à fabriquer un livre. J’ai ajouté à ces feuilles peintes en noir satiné, des projections de peinture noire mate afin de créer une sorte de réseau neuronal, dans le sens pollockien du terme de l’usage de la surface de l’œuvre : aucun endroit n’est plus important qu’un autre, ni début, ni fin.

Par la reprise de cette technique du dripping, je souhaitais insuffler de l’énergie au papier noir via mon corps, via mon pinceau, via mon geste. Le geste exprime l’essence d’être, d’être là. C’est l’expression entre l’intériorité et l’environnement. Il est la manifestation immédiate d’un passage, une passerelle entre l’intérieur et l’extérieur. Je voulais d’emblée mobiliser des énergies, corporelles et spirituelles, que je considérais comme positives pour donner un caractère talismanique à ce qui allait suivre, à l’image symbolique que j’allais créer par dessus, dedans, dehors, derrière, devant.

Pourquoi ce choix du noir ?

Peindre en noir les feuilles de papier était une évidence, dès le départ. J’étais influencée par les intervalles noirs d’Aby Warburg, créant un passage entre l’imagination et la mémoire, intervalles dans l’Atlas Mnémosyne qui permettent au spectateur de faire des associations entre deux images, de faire jaillir des étincelles et donc de nouvelles images. Ma perception a été aussi affinée par la troisième voix du noir, selon Pierre Soulages, la texture du noir qui libère la lumière.

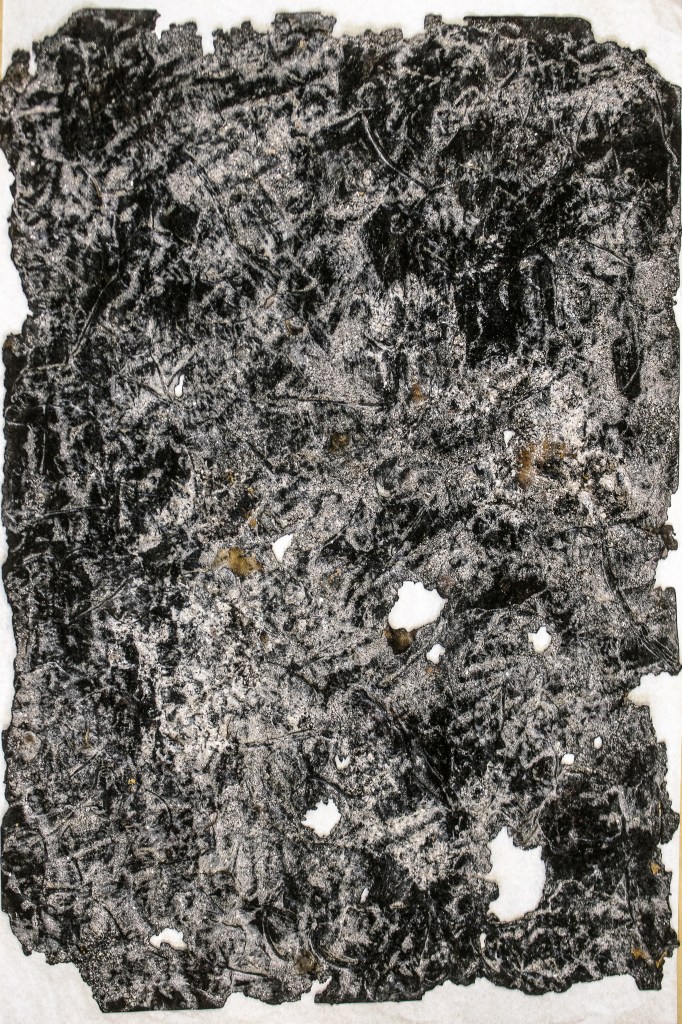

Entre février et juillet 2017, j’ai soumis la matière – papier peint en noir- à toutes sortes de traitements, de questionnements. Je l’ai enduite, je l’ai malaxée, je l’ai triturée, je l’ai percée et je l’ai cousue. J’ai commencé à coudre les feuilles, dès le début, à partir du moment où je les avais maltraitées. J’ai consciencieusement recousu les déchirures accidentelles, liées au papier humide, englué de pigment et de liant. J’ai réparé mon empressement par la couture au fil noir, autre façon de percer la matière. La couture n’est pas intervenue systématiquement : coudre pour réparer, pour renforcer, pour assembler et juxtaposer des textures différentes de papier, pour associer les nouvelles matières que j’avais élaborées (j’avais gardé scrupuleusement toutes les chutes, tous les excédents), au service d’une image en devenir et pré- définie.

Au fur et à mesure, d’autres éléments extérieurs sont intervenus tels que des coquillages, des feuilles de lauriers, des feuilles de lierre, feuilles d’or, de la cendre, de la cire, du sel et des acides (perchlorure de fer, acide sulfurique dit « vitriol »).

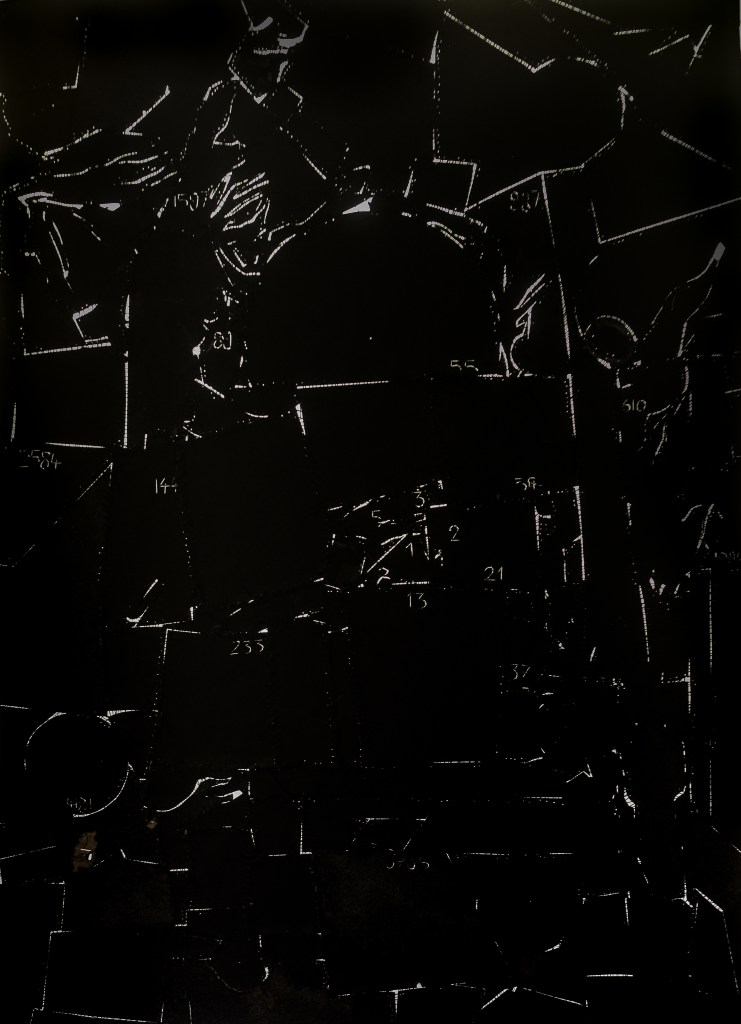

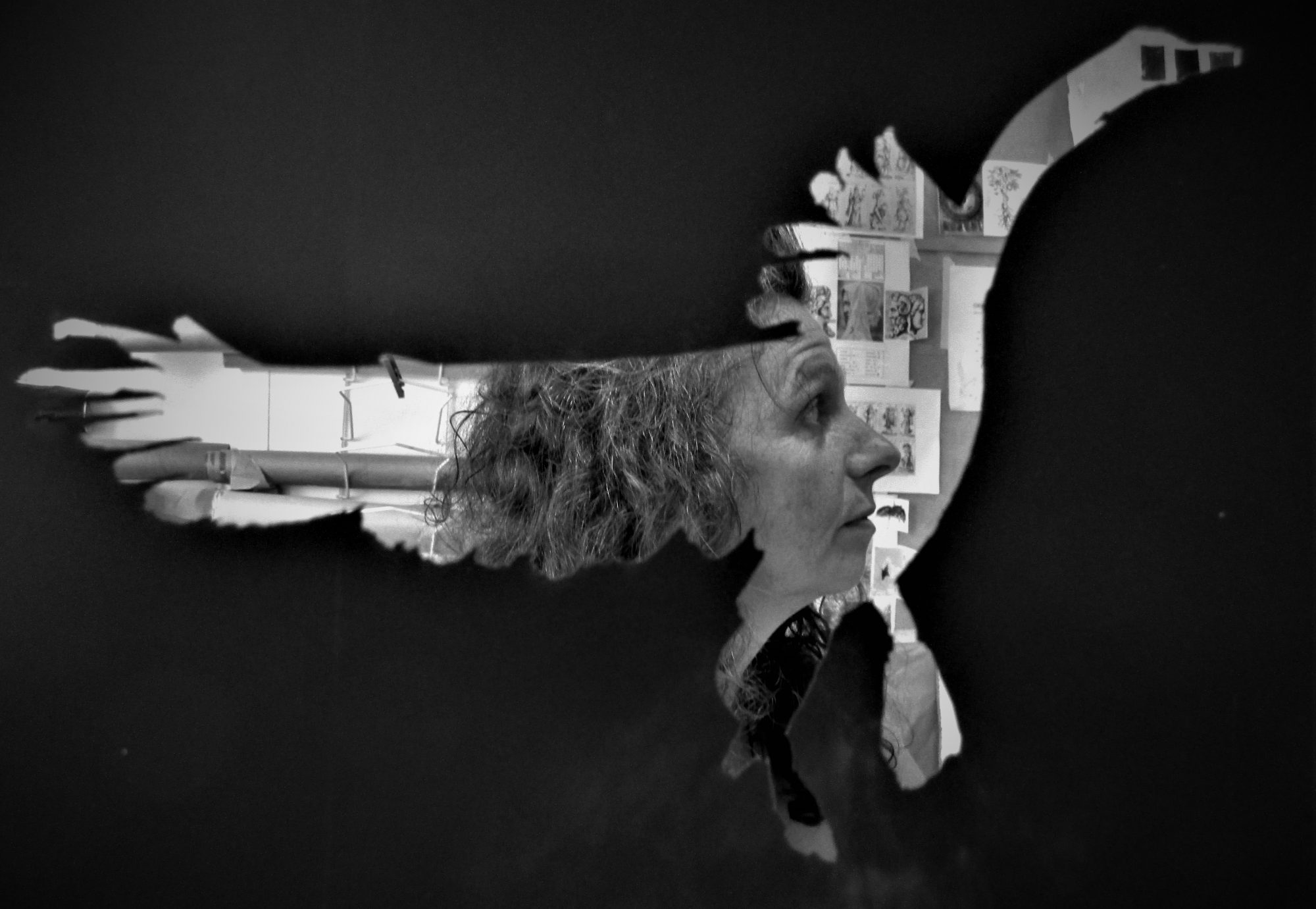

Utilisant des cutters à petites lames, à grandes lames, des gouges, détournant des outils de couture, inventant aussi des outils adaptés à mes intentions, en particulier pour « le cygne noir » (tournevis taillés en biseau) ; j’ai troué avec force, j’ai incisé avec délicatesse. Ces perforations étaient-elles liées à nos trous de mémoire ? J’ai percé pour voir en 2017 et j’ai persévéré en 2018 (sans voir le diable, bien qu’il se cache dans les détails, dit-on).

En 2017, mon art de la mémoire a été dissous dans 33 images mnémotechniques, la forêt cachait l’arbre.

Une question se pose : l’art de la mémoire a-t il était oublié parce que c’était un art invisible ? Mon intention était de le réactiver dans ma mémoire et d’en comprendre les différentes phases et transformations au cours de son histoire. Quelle forme prend-il ici et maintenant ? Il était cerf, il s’est transformé en cygne noir en 2018.